こんにちは、チャイフ(@chaif123)です。

「正論で殴る」。

誰が言い出したんでしょうね、言い得て妙です。

- 「正論で殴る」はインターネット用語で、「論理的な正しさを武器に、相手を追い詰めて精神的に攻撃する行為」

- ロジカルハラスメント(ロジハラ)の一種として、パワハラの一環として捉えられることもある

(出典:ロジハラとは? 増加傾向にある正論マウントの特徴と対策)

らしいです。まぁ今回は「正論で殴る」だけじゃなくて、「正論」そのものについての話をしたいんですけどね。

それでは!

ちなみにこの話、stand.fmの限定公開で話しています。

Contents

正論とはコンテクストを排除した概念である

手始めに「正論」を辞書で引いてみましょう。

【正論】道理にかなった正しい意見や議論。(出典:goo辞書)

なんのこっちゃ、って感じですわね。

さて、書籍『「具体⇄抽象」トレーニング』を読んだこともあって、具体・抽象に沿って「正論」ってものを捉えていきたいと思います。

詳しくは読んでほしいですが、具体と抽象の違いはざっくりこんな感じです。

- 具体:詳細化し、個々の状況に合わせてあり、複雑で情報が多いもの。

- 抽象:一般化し、コンテクストを削ぎ落とし、シンプルにした情報が少ないもの。

(出典:書籍『「具体⇄抽象」トレーニング』)

そうしたときに、いわゆる「正論」ってやつはどちらかといえば、思いっきり「抽象」の方に属する概念なわけです。「正論」とはコンテクストを排除した概念、と言えます。

※コンテクスト:そのときそのときの具体的な文脈、背景、状況。

正論だけが「正」しい「論」ではないのさ

正論を漢字で書くと「正」しい「論」になります。「正しい」の反意語は「誤り」ですよね。だからつい、あたかも「その『正論』と呼ばれている主張だけが正しくて、その他の主張は正しくない」かのような錯覚を覚えてしまうんです。

しかし実態としては「どちらも正しい」ってことが往々にあります。と言われても、いまいちピンとこないですよね。具体例で考えてみましょう。

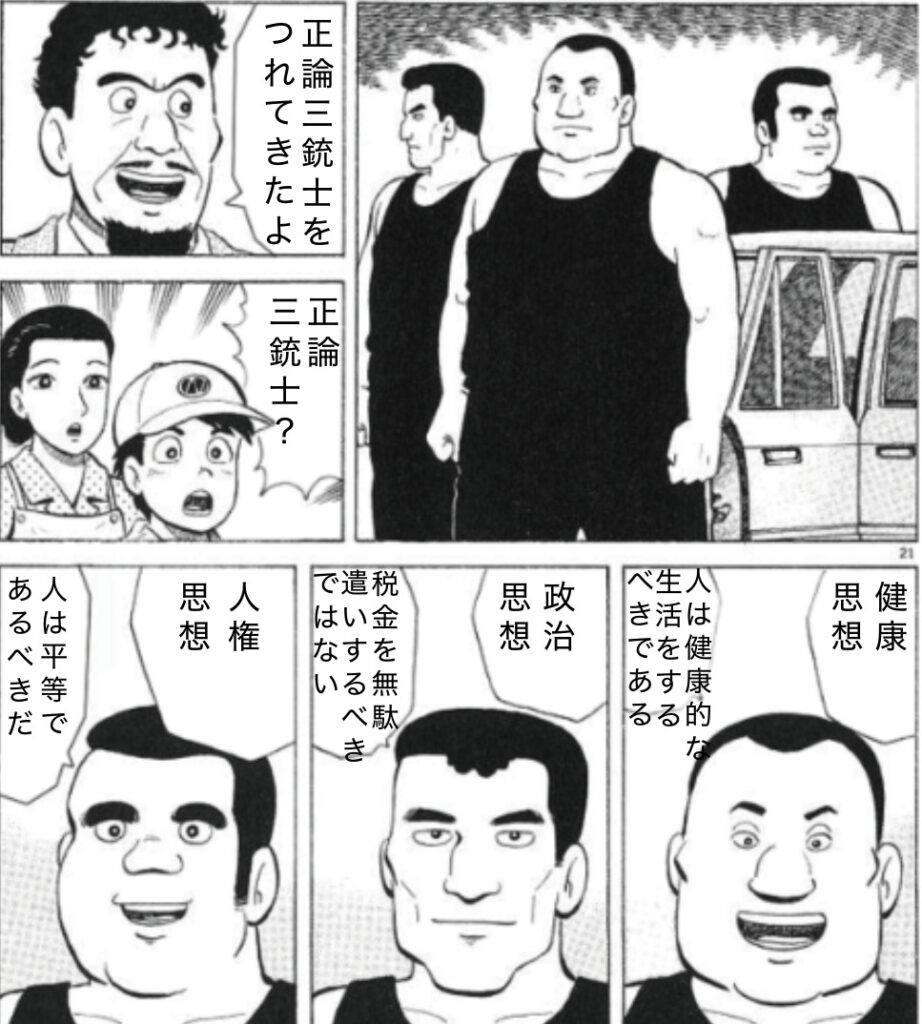

- 人は健康的な生活をするべきである

- 税金を無駄遣いするべきではない

- 人は平等であるべきだ

※この3つが頻度TOP3という意味ではなくて、説明をわかりやすくするための具体例として僕が独断で用意した例が3つだったのでネタにしただけです。

あからさまに主語デカいですよね。わかりやすくするためにエクストリームな例を出しましたけど、世の中で横行している「正論」って結局こういうことを言っているんですよ。

これだけがいつも正しいわけじゃなくて、例外はいくらでもあります。

疲れたときや忙しいときにファストフードで済ませてしまうこともあり得るし、飲み会の場でアルコールを一切飲まない選択を常にしないといけないわけではないでしょう。税金を使って街に公園を作ったとして、遠方に住む人や公園に行く習慣がない人にとっては「無駄」でしょうけど、近隣に住む家族にとっては「有効な使い方」かもしれません。原則として平等とはいっても、例えば会社の中だと構造的に上下関係が存在します。

つまり、「正論」だけが「正」しい「論」ではないんです。かといって、間違っているわけでもありません。「正論」は原則としては存在するが、状況やコンテクストによっては例外も存在する、というのが真実です。

抽象論に具体論をぶつけるのは「クソリプ」

抽象論に具体論をぶつけるのは「クソリプ」です。すぐファイティングポーズを取るのはやめましょう。先ほども言いましたが、「どちらも正しい」です。そもそも抽象と具体でレイヤーが違うので、比較すること自体がナンセンスなのです。

※ちなみに、会社でも構造的な上下関係はあっても、「人間としての価値は平等である」というのはちゃんと正しいですが、説明のための具体例なので、ここではそこの詳細な議論はしません。

具体論に抽象論をぶつけるのが「正論で殴る」

当然、逆もダメです。具体に抽象をぶつける、これが「正論で殴る」の正体です。先ほどと同様、レイヤーが違うもの同士を比較させようとしているので、ナンセンスですね。

何度でも言います。「どちらが正しいか」じゃないんです。論点がズレてるんです。

人間の脳はものごとを単純に理解したくなるバイアスがある

人の脳はものごとを単純に理解したくなるバイアスがあります。代表的なものにはアンカリングや確証バイアスなどがありますね。これは不可避です。

主に目や耳からインプットされる複雑なコンテクストを含んだ情報を真面目に全て保持し続けて情報を処理しようとすると、負荷が高くてすぐにエネルギー切れを起こしてしまうので、情報を削ぎ落とそうとします。

抽象に固執しているときは、わかりやすくシンプルな抽象概念の方が考えやすく、個別具体の例を網羅的に考えようとすると疲れちゃうから、抽象に逃げたくなるんです。

一方、具体に固執しているときは、「自分が置かれている現状という具体」を一番よく知っている状態で、「他のパターンも考慮した抽象レイヤーとしての正しさ」に目を向けようとするとやはり膨大な情報を処理する必要が出てくるため、疲れちゃうから、「自分が置かれている現状という具体」に逃げたくなるんです。

これは避けられないです。それだけ脳のバイアスを乗り越えるのは難しいんです。だからこそ、(私自身も例外ではなく)世の中ではよほど意識しないと「クソリプ」や「正論で殴る」が横行してしまうわけですね。

抽象(原則)の認識合わせをした上で具体(今回のケース)を考える

私たちができることは限られています。

- 主張Aと主張Bがぶつかっている状況になった場合に、それぞれの主張の抽象度を考えて、レイヤーはあっているのかな?とメタ認知してみる

- 「抽象(原則。いわゆる正論)はこうだよね」という認識合わせをした上で、「その上で、今回のケースをどう捉えるべきか、改めて考えてみよう」というスタンスを取る

難しいです。めんどくせぇです。

でもやらないと、無限にコミュニケーションミスが起きます。抽象と具体を闘わせるという不毛な争いが世界中で起きています。

この戦争を、終わらせましょう。

それでは。

チャイフ